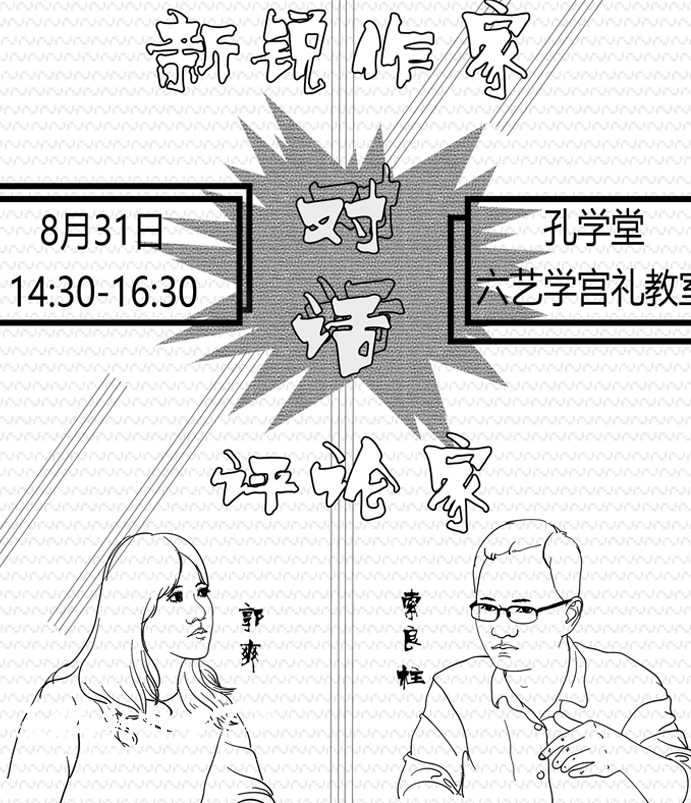

用贵州造出盗梦空间 ——新锐作家郭爽对话评论家索良柱

用贵州造出盗梦空间——新锐作家郭爽对话评论家索良柱

主讲嘉宾:新锐青年女作家郭爽。

2017年,小说《拱猪》获台湾第七届“华文世界电影小说奖”首奖;2018年,小说《鲍时进》获第二届“山花双年奖·新人奖”。

对话嘉宾:青年学者、评论家索良柱。

这是第三届孔学堂国学书博会唯一一场对话形式的分享会。

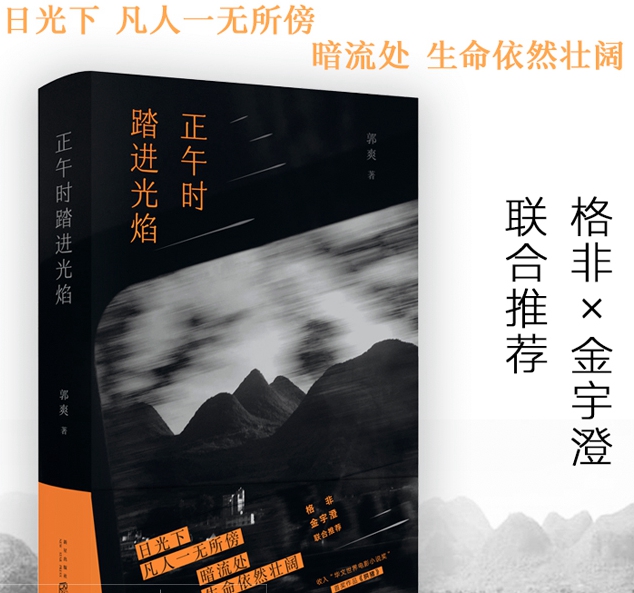

话题从郭爽新书《正午时踏进光焰》开始。

该书为郭爽首部小说集,收录了《鲍时进》《拱猪》《把戏》《清洁》《蹦床》《饲猫》《九重葛》等7部中短篇小说。

作品时间跨度30年,以西南腹地的贵州小城为故事土壤,为剧烈变迁中的风物、人情赋型。

贵州小城,年轻的我们恨不得即刻逃离、短暂的回归也不过用作疗伤的地方,平庸而又无趣,能有多少了不起的传奇值得一个作家如此孜孜不倦地追随呢?

可是,这样的贵州小城,被郭爽成功定义,成为一个时代的缩影、记忆和特别的符号。

这次对话非常精彩,经典句子比比皆是。

更重要的是,让我们笃定,文学,能够继续存在的理由。(执笔:邓钺洁)

到世界去与回望故乡

郭爽:很高兴在花溪和大家相见,今天也非常荣幸请到索良柱老师,听说我们是这次孔

学堂国学书博会唯一一场文学对谈。

文学对谈跟其他的对谈有什么区别呢,我想文学的对谈是基于作品的,今天我们讨论的出发点是我的小说《正午时踏进光焰》,每一个朋友都可以走进它,走进小说世界。交流的主题围绕“我的贵州小城和那些有故事的人”。希望我和索老师的对谈可以给大家一些启发。

索良柱:几年前就听说了郭老师的大名,但是这几年我都在家带小孩,没有太多时间看书。这次受邀来当嘉宾,我才把作品找来看一下,给我的感受确实是很惊喜的。

贵州的学生学文学史的时候,总觉得有点疏远,尤其是那些经典作家、大作家离我们有相当的距离。相比一些文学大省,我们的作家队伍确实有一定的距离,目前能写进中国现当代文学史的,也就蹇先艾和何士光两位。所以每当我看到有优秀的年轻的贵州作家冒出来的时候,我的内心是激动的。

我还在上海读书的时候,翻看《中篇小说选刊》,看到一篇小说叫《喊魂》,读下来感觉作者很有才华,一查作者肖江虹,竟然是贵州的,我很欣喜。看到《拱猪》获奖的新闻,一看作者郭爽,也是贵州的,我还是很欣喜。

讲到这一点,郭老师可以跟我们谈一谈,你作为贵州人,到厦门读书,后来还在广州当了记者。你出去这么久,对我们这片土地有什么样的看法?

郭爽:我出生在80年代。如今,人的自然流动已经非常普遍了,很多人考上大学去外省去国外求学,暂时离开故乡,不管之后的选择是怎样,但都拥有了年轻人在年轻的时候最想做的事情,看看外面的世界,看看有什么不一样,看看自己想象的东西到底是什么样子,这对我来说,是我们这一代人的经验。

我17岁考上厦门大学就离开了贵州,大学学了中文。当时,码字的年轻人想要做码字的工作,比较理想的选择就是去纸媒工作。大学毕业之后,我去了广州,在报业集团做记者,做编辑。

在那个时候并没有想到专职写作,也没有想过写什么,尤其是小说。做编辑的可以开专栏,现在是微信公众号。记得我十几岁的时候每天听歌,通过听歌、看电影、看小说,去想象一个跟我们所生活的地方不一样的、更有趣、更广泛、更值得我们去的世界。

但当你真正进入一个新地方,在那边生活下来后,你会发现在这个城市的街头,走着不知道哪里来的年轻人,他们都那么相似,甚至不能从口音听出他们来自哪里,但你会知道这看起来相似的一张张脸背后,都有着自己的故事。很简单的说,他们都一定有自己的父母。

我在写一个年轻人的故事时,比如我在写一个迷妹在打call,去追星,去应援,他们在这个世界上不是一个孤立的个体,而她和她母亲就像箭头一样指向对象,无法分离。

这是我在外面飘了那么多年的感受。无论走到哪里,你的父母是多么伟大、了不起,放手让你去实现你想要的生活,实现自己的理想,但后面一定有一根牵线,而这根线对于每个人来说是亲人,是家人,更大了说是故乡。

直到今年,我在外省生活的时间超过在贵州生活的时间,可是为什么这片土地对我那么重要,在我的写作中仍然那么重要?

在我的小说中有一个虚构的贵州小城,用刚刚索老师的话说,贵州在中国文学的版图上是比较边远,那这样一个虚拟的贵州小城的故事何以打动人?何以让大家觉得《拱猪》里面那两个女孩子的生活和她们的家庭是那么真实?

《拱猪》背后不单单是一个贵州的问题,而是现在我们普遍的生存和生活的状态。

只不过我让故事的发生地来自我童年的经验,来自我的贵州生活。这种情感是普便存在的,我在写作中试图回到我的童年,寻找在这片土地上的珍贵记忆。

在我的写作中,无论在写年轻人在大城市的生活,还是写他们的父辈在偏远的地方逐渐消失的生活。

我想问一个问题,“你到底是谁?”我们每个人一生都会问这个问题,去不同地方,认识不同的人,学不同的知识,我们总在想,这些都有什么关系?

现在谈论文学还是小说,希望从中找到共鸣,找到自己在这个世界上的位置,这也是个写作者在今天这个时代需要面对和需要解决的问题。

贵州是我写作的起点和生活的起点,但它不是单单在现实中存在,它是拥有文学的力量和想象的空间,是一个新世界。

贵州小城与都市文学

索良柱:两个维度,一个是年轻人都想到外面的世界看一看,就像现在非常流行的一句话“世界那么大,我想去看看”,这个在徐则臣的《耶路撒冷》里面是一条主线;另外一方面,想逃离故乡的同时,你又会不停地去回望故乡、怀念故乡,这也是个矛盾吧。

在我自己身上也有这种体现,我读研究生读博士主要做关于西方的研究,可以说西方的文化对我的影响是比较大的,但是我骨子里很多东西还是中国文化所赋予的。我现在都还很关心我大哥我弟弟在农村,他们的小孩过得好不好,当你还在关心你的兄弟姐妹过得好不好,他们的小孩过得好不好的时候,说明你还是一个传统的中国人,中国人身上的亲情观念和乡愁观念是永远也抹不掉的。

曾经给我上课的一个老师也讲到,他在牛津大学认识的一位华人教授,满口自由民主公平正义,但是他家小孩遇到读书问题的时候,他首先想到的是“找关系”,所以尽管在西方生活了这么久的一个人,他骨子里很多东西还是深受中国社会的影响。

我自己年轻的时候,曾经也很想逃离贵州,但是我现在上课很喜欢跟学生讲贵州的东西、贵州的文化,我在情感上也慢慢地接受和喜爱它。

我上课的时候,常常讲的一个口号是“在身边发现历史,从地方理解中国”,比如,大家觉得梁启超是不是离我们很远啊?但其实他离我们不远,他的妻子就是我们贵州人,他怎么成了贵州女婿呢?是因为北京大学其实是我们贵州人促成成立的,李端棻上书要求成立京师大学堂,被称为中国近代教育之父,他当时写奏章,执笔的人就是梁启超,李端棻很欣赏梁启超的才华,就把自己的堂妹嫁给了梁启超。这样一来我就感觉这段历史离我很近,所以我发现通过贵州深刻地理解中国的很多历史,也通过历史很好地了解贵州。因此,我也开始调整自己,尝试接纳我们脚下的这片土地,尝试去离她越来越近,情感上也去亲近她。

郭爽老师笔下的故事自然是贵州故事,但更仔细的说,是“贵州小城”的故事。这就过渡到了都市文学的问题。

大家知道,我们中国整个现当代文学很大程度上是乡土文学,主要描写的是乡村空间。中国现当代文学的成就,也主要是在乡土文学方面,道理很简单,因为是我国几千年历史积累下来的。

我们城市文学的建构,相对来说比较薄弱。尽管很多作家的写作也触及都市,但都不太成功,没有抵达美学的层面。张爱玲很有名,原因之一是她建构了都市文学、都市美学。大家之所以喜欢张爱玲的作品,是因为她把老上海写活了。

中国在都市文学、都市美学的建构里面,虽然有一定成就,但主要局限于像张爱玲笔下的上海等大城市。其实,中国的城市,除了像上海等一线城市,还有很多小城,都可以作为文学美学的表现对象。

郭老师的作品关注西南小城,构建中国小城市的都市空间文学,这一点在中国现在的文学版图之中,是稀缺的。在中国当代文艺领域中,能把小城空间作为一个美学表现对象,并且取得突出成就的,我印象中是导演贾樟柯。在他的电影中,常常能看到我们小时候经历的小城风物、场景和人物故事,它们都“复活”了一样。

现在很多作家都在努力,越来越关注中国的小城市。在文学里写小城市,很稀缺,写好更不易。我们贵州出现了郭爽,这在贵州现在的文学版图之中,也非常难得。

郭爽:文学里的地理并不是对应着现实生活中某一个地方,作家基本上都会虚构地理。为什么会产生这一种需要,其实是想在一个最浓缩的范围里面去表现对那个世界的认识和真实的想象。对我来说,我的贵州小城来自我在贵州生活的经验,我将各种地方的经验揉在一起。大家在我作品中可以看到只有在贵州才出现的场景,比如鲍时进这个角色,早上会吃一碗牛肉粉,这是我们贵州人都知道的。而这种生活化扎实地让读者马上产生认同感的细节,其实是小说的一个构成。

我在写的不是一个固定的或者静态的小城,我想写的是变化着的,和全国其他小城一样飞速变化的时代,在一天天变得不像从前的小城。

我这次回来感触非常明显,贵州这几年发展得特别好,我们消费的东西,我们看的东西和外面的年轻人没有区别,甚至不存在信息的时间差,现在是一个互联网时代。

沈从文写《边城》时描述的世外桃源对现在写作来说不再成立。贾樟柯说过“年轻人对时代的变化是最敏锐的”,年轻人有年轻的眼睛,年轻人感受到这个时代变化的地方。我也是年轻人,所以我要写的不是一个封闭的贵州,而是一个贵州和别的地方都一样又都不一样的地方。

小城是像动图一样的变化着的小城,《拱猪》这篇小说在取名的时候我考虑到的是一个生存状态。作品中的文字是现实中我想表达的,我们痛苦的时候只看到自己眼前的一点痛苦,当我们看到和我们有关的人的痛苦时,会发现世界并不是只有一点痛苦。

我通过写那么一种世界,给大家一种力量。我希望在写这些所谓的小地方、普通人的时候,能写出他们身上很大的东西,和所有生命一样光灿夺目,这是不容被人轻视的,而是被人珍视的。

高速时代旋涡里的“我们”

索良柱:我经常在刷手机,你会发现你越刷越焦虑,为什么?铺天盖地的信息向你砸来,你的神经受得了吗?每天那么多东西在刺激你。就像一杯水周边的温度太高,就没有办法凉下来、静下来。

但是我们生活在这个时代也没得选,你会发现现代社会的发展速度是没得选的,发展的速度可以用一个专业名词来形容那就是“内爆”的。

你看贵州现在一年的变化速度可能超过以前几千年的变化速度。我们社会产生的很多问题其实都是因为变化的速度太快,比如心理问题,比如代沟问题。

我看郭老师的小说就感觉到了代沟的问题,怪不得人家说三岁一代沟。所以郭老师也可以给大家讲一下对这个问题的看法,像你的作品里面也写到了和父辈的这种隔阂。

对于“70后”“80后”“90后”这样的代际划分,我原来是很不认同的,如果说10年就是一代就感觉没办法跨越了,那我们的文学作品过了百年以后还能流传下去吗?李白、杜甫都是穿越了千年经久不衰的不是吗?

但是在现实生活中存在代沟我是承认的。就像我现在带小孩一样,和家中老人的很多育儿观念是没办法统一的。你往这个方向去想还是很绝望的,两代人的这种不同,是没办法去解决的。我就想听听你对这个问题的看法。

郭爽:我的观点是:“让谁听谁的话”,是一个错误的想法。

比如,让一个独立的孩子完全去听从父母的话,按照父母的意思去做。那反过来,当父母老了,他们又会变成一个弱势群体,孩子又来让父母“听你的话”,我觉得是不可能的。

一个比较健康的状态是:你是我父母,我是你子女,没错,但是我们应该相互尊重,尽量彼此理解。

我现在做的是,试图通过写作去沟通,去理解父母。

对我们来说,十几岁就离开家去外地,那个阶段,你的人生全部是在“往上走”的,你根本不会回头看的。在外面的世界面前,家肯定会被抛之于身后。

这时,你的父母也可能是处于一个壮年阶段,他们的人生也是“往上走”的一个状态。

在大家都“往上走”的时候,父母和孩子的冲突是最激烈的。可能就是孩子从高中时期到30岁左右。

两代人之间,什么时候会对彼此生出一种互相理解的可能?

我觉得不是在彼此人生都很顺利的时期,而一定是在两代人的人生都遇到挫折的时候。

我一直觉得,两代人的理解,是两代人在挫折面前的一种互相教育。

举个简单例子,可能你没离开家之前,没见过外面的世界之前,你每天的东西,每天的衣食住行,都是父母一手准备好的,你不会觉得自己的父母真的有多辛苦。

反而是当你独立去面对这个世界,去找一份工作,去为自己的吃喝奋斗的时候,你去一个陌生地方立足生存的时候,你会发现,突然理解了你的父母。

当你的人生阶段再往前,比如当你结婚、养育小孩的时候,生活所有的困难都铺天盖地而来的时候,你会理解你的父母。

所以我觉得,中国的两代人,往往只有在共同面对困难或者挫折的时候,才能互相理解。

不管是父母还是自己,当我们面对社会的很多问题时,我们会觉得很黯然,不知道什么时候对,什么时候是错。

在社会变化速度如此之快时,我们才能抱团取暖,而不是机械地改变自己,改变彼此。

为什么叫“我的贵州小城和那些有故事的人”,我觉得人一生最重要的学习就是“如何去爱”。

一方面,爱是一个很宽泛的词;一方面,爱是人很杰出的一种能力。你和父母之间,最后斩不断、抹不去的也是这种爱。你们的观念不同,有争吵,回过头来,还是要继续下去。

除了父母之外,我们还要和陌生人,或者以后的下一代,去建立的这种除了纯粹亲缘上、法律上的关系之外的一种感情上的关系。

如今社会变化之快,所有人都不知道明天会发生什么,但你可以像抓稻草一样抓住的,就是跟你连接最紧密的人和你们之间的感情。

在我的写作中,有很重要的一个命题就是对衰老的父母群体的关注。

为什么会对父母那么去关注,想要去了解他们,也是因为如今有很多歧视老年人的社会问题。如果老年人不会使用智能手机,不会移动支付,他们可能会处于一个“拒之门外”的状态。

你发现这个社会如此不欢迎老年人的时候,你会觉得很心痛。所以对写作的人来说,我该去为这些被边缘化、被遗忘的人写下他们的事情,写下他们身上最光璨夺目的时刻。

不管是文学作品还是影视作品,最让人难以忘怀的就是里面的人。

有一句话“文学增加了世界人口”,我们可以看到好的作品,我们能记住作品中人物的名字,他们像真实的人物活在这个世界,而不是觉得是被虚构出来的,这是因为作家通过写作创造了人,一个大写的人,说来说去,还是回归到最基本的常识。

索良柱:刚才讲到怎么相互理解,当今许多老年人对社会加速发展的不太适应是可以理解的。

前两天的新闻,一位将近50岁的中年男子在上公交车的时候,不会微信支付,直接把整个手机塞进了投币箱。

今天的乡土也在不断变化。我小时候天天在小溪里抓鱼,是童年里很大的乐趣,现在小溪被填平了,换一个角度来说是故乡不在了。

小城市和大城市不太一样,乡村和城市又有很大区别,乡土社会有时又被称作熟人社会。村庄里面人与自然、人与人、人与事物都是相互熟悉的,而都市社会可以说是陌生人的社会。

小城市和乡村不一样,也不同于大城市,这一种混杂的、交叉的状态,可以说是一种第三空间。

郭爽:索老师谈到的这个其实是我写作的一个很重要的主线,前几年有一个很火的韩剧:《请回答1988》,为什么已经过去那么久的一个年代发生的故事,会让大家感到情感那么的珍贵?

我的小说里面很多故事都发生在小城,我很喜欢写八九十年代的故事。我们父母那个年代都有一个叫做单位的地方,虽然现在看来父母那个年代他们没那么多机会去闯去飘,但是他们也收获了一些很真挚很稳定的关系,大家都知道跟彼此是要相处一辈子的,是要在这个单位这个大院共处一生的,在这种情况下,一个人要对一个人做很绝很狠的事情是几率很低的,在同一个大院同一个单位,每个人都经历了对方的一生,从青葱岁月到孩子结婚,这种情感是我现在觉得很美好的。

很多时候很多人觉得文学是没用的,它给你造了一个梦和一个世界,让你走进去把记忆和情感找回,把空间和时间拉长。所以在我去写这些已经久远的年代时,我写着写着就对现在浮躁的生活多了些笃定,多了写相信。

我很荣幸也很骄傲我出生在贵州,贵州的特别在于它还没有那么“坏”,人与人之间的真挚还是比很多大城市要浓厚。